#STORY

SHIKISHIMA COFFEE(群馬)2026年1月Kurasuパートナーロースター

今月のKurasuパートナーロースターは、群馬県の SHIKISHIMA COFFEE。「日常」とコーヒーのあり方をどう解釈するか、をコンセプトに群馬県前橋市で3店舗を展開するコーヒーロースターです。焙煎所である SHIKISHIMA COFFEE FACTORY は、群馬でも有数の広大な敷地を誇る敷島公園のすぐ隣に位置しています。自然に囲まれたこの場所から、「柔らかくバランスが良く、飲んで...

#COFFEE #STORY

ENDELEA COFFEE(熊本)2025年11月Kurasuパートナーロースター

今月のKurasuパートナーロースターは、熊本県のENDELEA COFFEE。熊本市から車で南へ約1時間、多様な自然と歴史が息づく街・八代市に焙煎所を構えます。"ENDELEA"はスワヒリ語で"継続・進化"という意味。「人は良くも悪くも変わっていく。時代に応じて、自分の気持ちも変化していくもの。その変化をプラスに捉えたときに"進化"になると思って、この言葉を選びました」と店主の宮﨑さん。特...

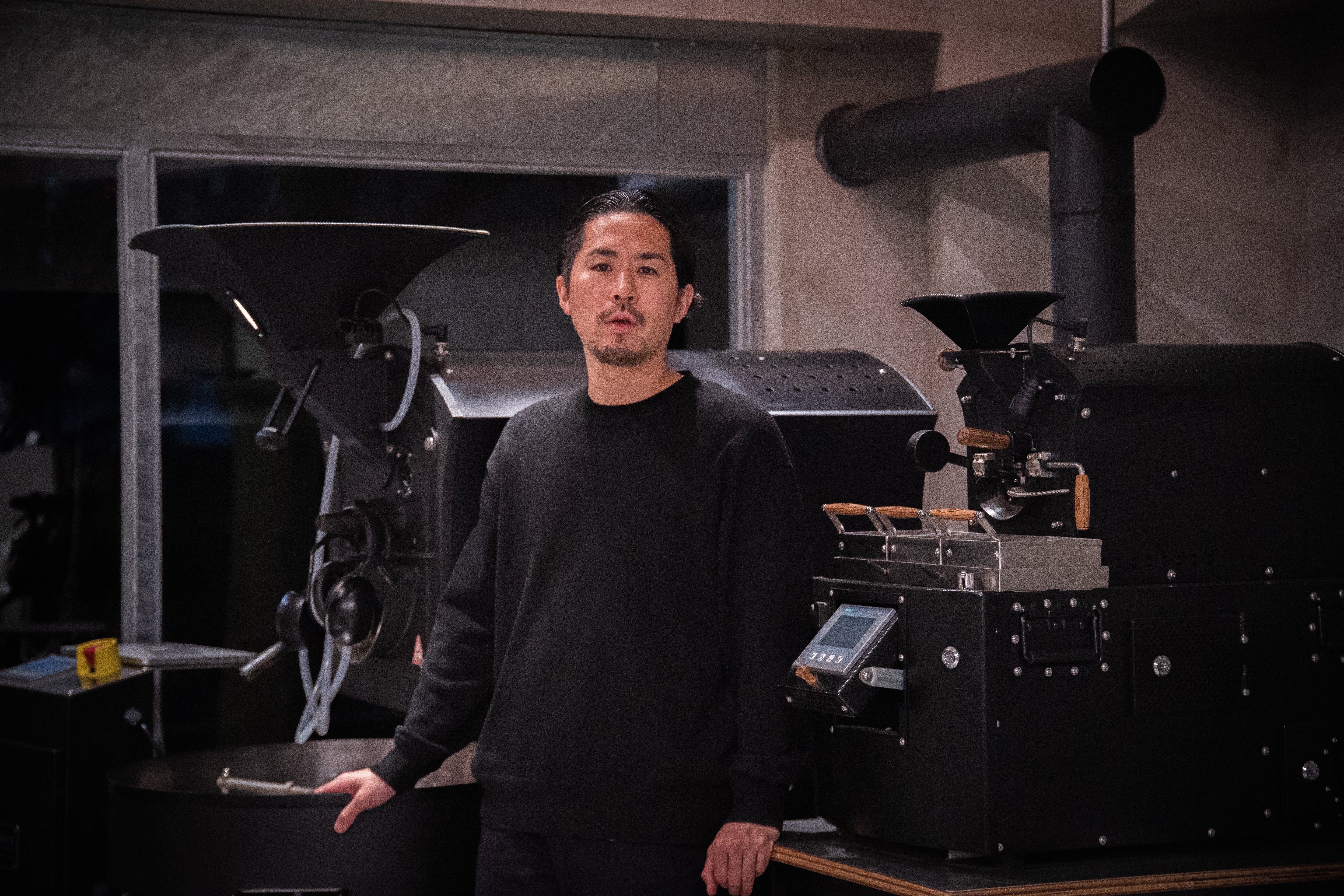

THE COFFEESHOP(東京)2025年10月Kurasuパートナーロースター

今月のKurasuパートナーロースターは、東京都の THE COFFEESHOP。ポップカルチャーの中心地・渋谷区富ヶ谷の閑静な住宅街に位置するスペシャルティコーヒーロースターです。コンセプトは “No sugar but sweet”。産地のテロワールを生かした、甘くクリーンなコーヒーを人々の日常に届けています。今回は富ヶ谷店を訪れ、ロースターの萩原さんにお話を伺いました。 萩原さんは学...

TERRA COFFEE ROASTERS(大阪)2025年9月Kurasuパートナーロースター

今月のKurasuパートナーロースターは、大阪府の TERRA COFFEE ROASTERS。大阪を縦断する御堂筋線の起点・江坂駅から徒歩7分、地域のオアシスである江坂公園の近隣に店舗を構えるスペシャルティコーヒーロースターです。店名の terra はテロワールに由来し、生豆のポテンシャルを最大限に引き出し、生産者の顔が見えるコーヒー体験を届けています。今回は直接店舗を訪ね、ヘッドロースタ...

AKITO COFFEE(山梨)2025年8月Kurasuパートナーロースター

今月のKurasuパートナーロースターは、山梨県のAKITO COFFEE。豊かな自然に囲まれた甲府の地で、現在2つの店舗を展開しています。代表のAkitoさんは、「日常の豊かな景色」を大切にしたいという想いから、当初は焙煎所のみだった店舗を、今年3月に焙煎所兼カフェ「Tane」としてリニューアルオープン。コーヒーはもちろん、焼きたてのパンや地元の旬の野菜、フルーツを提供する“食”の拠点へと...

PASSAGE COFFEE(東京)2025年7月Kurasuパートナーロースター

今月のKurasuパートナーロースターは、東京都のPASSAGE COFFEE。2020年以来、今回で三度目の参加となります。オーナーの佐々木さんは、2014年にWorld AeroPress Championshipで日本人初の世界チャンピオンに輝き、「スペシャルティコーヒーを朝の文化にしたい」という想いから2017年に田町に1号店をオープンしました。現在は焙煎所を含め、都内に4店舗を展開...

恋史郎コーヒー(宮崎)2025年6月Kurasuパートナーロースター

今月のKurasuパートナーロースターは、宮崎県の恋史郎コーヒー。「コーヒーが果実であることを日常に」をコンセプトに掲げる、宮崎市のスペシャルティコーヒーロースターです。"恋史郎"は店主・田中さんの息子の名前に由来しており、特に"恋"の字は田中さんの地元・恋ヶ浦から取ったそうです。田中さんは元サーファーで、恋ヶ浦のローカルリーダー的存在として、そのサーフポイントを守っていた経歴を持ちます。長...

コーヒーポート芦屋浜ロースタリー(兵庫)2025年5月Kurasuパートナーロースター

今月のKurasuパートナーロースターは、兵庫県のコーヒーポート芦屋浜ロースタリー。海風が心地よい芦屋市の南芦屋浜に店舗を構えています。白を基調とした美しいデザインの建物は、周囲の街並みや雰囲気と調和しており、このお店のコーヒーがこの街の人々の生活に溶け込んでいることを感じさせます。「芦屋浜の港のようなコーヒー屋さんになれたら」と話すオーナーの小川さん。コーヒーを通して、この場所に帰ってきた...

MATSUBARA COFFEE(滋賀)2025年4月Kurasuパートナーロースター

今月のKurasuパートナーロースターは、滋賀県のMATSUBARA COFFEE。びわ湖浜大津駅から徒歩10分、琵琶湖の湖岸沿いに構えるスペシャルティコーヒーロースターです。大きなガラス窓からは琵琶湖と比叡山を臨んでおり、自然と一体になった空間でコーヒーを楽しむことができます。オーナーの松原さんは、元々貸しボート事業をしていた実家を改装し、2023年MATSUBARA COFFEEをオープ...

ARCHIVE COFFEE ROASTERS(広島)2025年3月Kurasuパートナーロースター

今月のKurasuパートナーロースターは、広島県のARCHIVE COFFEE ROASTERS。広島市の平和記念公園から徒歩5分、春には桜並木を一望できる川沿いに、2022年10月スペシャルティコーヒーロースターがオープンしました。「私たちが継続的に扱う生産者のコーヒーが、さまざまな人との繋がりを通して、飲み手の記憶(ARCHIVE)に残るようなお店にしていきたい」と語るオーナーの山本さん...

haiz coffee(富山県)2025年2月Kurasuパートナーロースター

今月のKurasuパートナーロースターは、富山県のhaiz coffee。「人生には"確実なもの"はほとんどなく、すべては揺れ動く霧(ヘイズ)のようなもの。そんな世界の中で、今、この瞬間のコーヒーの味わいだけは確かに感じられる。」 haiz coffeeは、「流動的な世界の中で、今を味わう」ことを体現するコーヒーロースターであり、インポーター(輸入者)でもあります。今回、haiz coffe...

COFFEE LONG SEASON(大阪府)2025年1月Kurasuパートナーロースター

今月のKurasuパートナーロースターは、大阪府のCOFFEE LONG SEASON。お店があるのは大阪の下町情緒漂う西田辺。60年続いた喫茶店を改装した店内は、当時のカウンターや壁面をほぼそのまま残しながらも、北欧ヴィンテージ家具やオブジェが取り入れられ、ユニークな魅力を放っています。また、店内に流れるレコードがこの空間に彩りを加え、なんともいえぬ居心地の良さがあります。"LONG SE...

トーコーヒー(徳島県)2024年12月Kurasuパートナーロースター

今月のKurasuパートナーロースターは、徳島県のトーコーヒー。「とくしまから浅煎りを」をコンセプトに、温かみのある空間で、人々の生活にそっと寄り添うコーヒーを提供するコーヒースタンドです。店名の「COFFEE TO」は、「to」「と」が持つイメージのように、"繋がり"を意味しています。スペシャルティコーヒーを通じて、人と人、空間と人、コーヒーと人とを繋いでいくトーコーヒー。今回、オーナーの...

QUILT COFFEE(鹿児島)2024年11月Kurasuパートナーロースター

今月のKurasuパートナーロースターは、鹿児島県のQUILT COFFEE。"A cup of happiness"を掲げる彼らは、布と布の間に中綿のあるキルト生地のように、コーヒーを通じて人と人とを繋ぎ、温かみのある幸せな時間を提供します。今回、ロースター兼共同代表の坂下さんにお話を伺いました。 坂下さんのコーヒーとの出会いは、およそ15年前、鹿児島の雑貨店で働かれていた頃に遡ります。...

something like that(岡山)2024年10月Kurasuパートナーロースター

今月のKurasuパートナーロースターは、岡山県のsomething like that。日本語だと「まぁそんな感じ」。以前からこの言葉の持つ響きが好きだったというオーナーのあおいさん。「あんまり深く考えず、それぞれの飲み手の感性で自由にコーヒーを楽しんでほしい」という想いから、この屋号を名付けられました。現在間借りで営業を行っており、今年度中に実店舗をオープン予定のsomething li...

COFFEEMAN good(青森)2024年9月Kurasuパートナーロースター

今月のKurasuパートナーロースターは、青森県のCOFFEEMAN good。古くから喫茶店文化が根付き、国内外から多くの旅行者が訪れる港町青森。その市内にある商店街の一角に、地域の住民と旅人たちが交わるコーヒースタンドがあります。2017年、店主の橋本さんはお店の運営を引き継いで、このCOFFEEMAN goodをリスタートさせました。今回のインタビューでは、彼のキャリアと青森への愛に迫...

Seven Years Coffee(東京)2024年8月Kurasuパートナーロースター

今月のKurasuパートナーロースターは、東京都のSeven Years Coffee。閑静な住宅街を走る東急世田谷線沿いのローカルな場所に、週末のみオープンするコーヒースタンドがあります。日常に馴染むデイリーなものを中心に、遊び心を感じさせるラインナップも取り入れながら、上質なコーヒーを心地よい空間の中で提供してくれるSeven Years Coffee。オーナーの橋本さんの"7年間"と今...

#STORY

Days Coffee Roaster(新潟)2024年7月Kurasuパートナーロースター

今月のKurasuパートナーロースターは、新潟県のDays Coffee Roaster。"日常に刺激を"もたらすコーヒーを軸に、新潟にポジティブな交流を生み出しているスペシャルティコーヒーロースターです。「心に火をつけ、情熱的な出会いを生み、それを共有する」ことで美味しいコーヒーが広がり人生が豊かになっていく、とオーナーの白井さん。今回、彼のこれまでの人生と店舗についてお話を伺いました。 ...

#STORY

coffee up!(兵庫)2024年6月Kurasuパートナーロースター

今月のKurasuパートナーロースターは、兵庫県のcoffee up!。海と山に挟まれた自然豊かな港街神戸に、様々な人たちが行き交う開放的なコーヒーショップがあります。「メルボルンでは、コーヒーが出来上がったら"Coffee up!"と言ってお渡しするんです。」このフレーズは、生産国から長い旅を経てやってきたコーヒーがお客様の手に渡る最後の瞬間を表しています。店舗を営む金藤夫妻は、2018年...

#STORY

COFFEE POST(埼玉)2024年5月Kurasuパートナーロースター

今月のKurasuパートナーロースターは、埼玉県のCOFFEE POST。江戸時代には城下町として栄え、歴史的建造物や文化財が今も数多く残る小江戸・川越。そんな江戸の情緒漂う街に、スペシャルティコーヒーで繋がるコミュニティがあります。「街中にあるポストのように、人と人が一杯のコーヒーを通して繋がっていく」というビジョンを掲げるCOFFEE POST。オーナーであり焙煎士でもある川島さんに、今...

#STORY

COFFEE BLUE(熊本)2024年4月Kurasuパートナーロースター

今月のKurasuパートナーロースターは、熊本県のCOFFEE BLUE。熊本市の中心街から10分ほど車を走らせた場所にある江津湖のほとりに、2023年5月、スペシャルティコーヒーショップがオープンしました。「青にも、いろいろな青がある。」鮮やかな青から暗い青、爽やかさや悲しさ、複雑さ。オーナーの木下さんは、"青"がはらんでいる広がりと、コーヒーのそれに共通の可能性を見出しました。今回、CO...

#STORY

Nonstop Coffee Stand & Roastery(石川)2024年3月Kurasuパートナーロースター

今月のKurasuパートナーロースターは、石川県のNonstop Coffee Stand & Roastery。観光エリアであるひがし茶屋街を少し奥に入ると、コーヒーを片手に談笑する人々の輪が見つかります。「金沢をメルボルンのような日本一のコーヒータウンにすること」をコンセプトに掲げるこのお店は、まさに"小さなメルボルン"のようです。 オーナーの山本さんは、システムエンジニアと...

#STORY

Create Coffee Lab(大分)2024年2月Kurasuパートナーロースター

今月のKurasuパートナロースターは、大分県のCreate Coffee Lab。住宅街に並ぶ小さな暖簾、煙突からは香ばしい焙煎の香りが漂います。何気ない街角を包むアロマには、オーナーの椎原さんの経てきたグローバルな経験が詰め込まれています。今回は広い視野と地元への深い愛情を掛け合わせた椎原さんの物語に触れ、コーヒー業界の多様な側面を伝えたい想いを書き紡ぎます。 椎原さんは、急成長する中...

#STORY

3 CEDARS COFFEE(大分)2024年1月Kurasuパートナーロースター

今月のKurasuパートナロースターは、大分県の3CEDARS COFFEE。「三つの杉」という名前には、ロースター・三杉さんの心の深奥に根ざしたコーヒーへの愛が刻まれています。コーヒー豆屋としてスタートし、今年で8周年を迎える3 CEDARS COFFEEは、コーヒーラバ―の間で「3CEDARS COFFEEの豆は美味しい」と好評です。そんな三杉さんが歩んできた道を伺いました。 三杉さん...